이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

-

- KIET 경제 · 산업동향 2023년 10월 2호

- □ 해외경제 : 美 3분기 성장률 4.9%(전기비), 中 4.9%(전년동기비) 성장 □ 국내경기 : 3분기 실질GDP 성장률 +0.6%, 8월 전산업생산 +2.2% □ 금 융 : 9월 기업대출 확대 및 가계대출 둔화 전환, 10월 중순(10.13~26일) 금리 및 원/달러 동반 상승 □ 산업별 동향 : 8월 제조업생산 전년동월비 -0.6%, 서비스업생산 +1.7% □ 고 용 : 9월 전산업 취업자 수 기준 전년동월비 1.1% 증가 □ 수출입 : 9월 수출 -4.4%, 수입 -16.5%, 무역수지 37억 달러 흑자 <부록> 이스라엘-하마스 무력 분쟁의 국내경제 영향 (국제무역통상연구원

- [ 산업자료 ] [ 산업/기술일반 ] KIET | KIET 산업연구원 | 2023.10.26

-

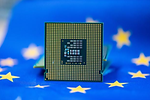

- 유럽 반도체법 발효와 EU 반도체 산업 당면과제

- 유럽 반도체법이 2023년 9월 21일부 발효됐다. 유럽연합은 그린‧디지털 전환에 따른 반도체 수요 증가에 대비해 유럽 반도체 산업 경쟁력을 강화하고 역내 생산역량을 확대해 나갈 방침이다. 유럽은 코로나 및 러·우사태 기간 중 반도체 공급 차질로 인한 제조업 생산에 심각한 피해를 경험했으며, 유럽 반도체 산업의 높은 역외 의존도를 재확인했다. 이에 EU는 반도체법을 통해 경제안보와 전략적 자율성을 강화하고 2030년까지 전 세계 반도체 시장 점유율 20%를 달성하기 위한 이니셔티브 및 투자계획을 수립했다. 유럽 반도체법 유럽 반도체법은 크게 △ EU 반도체 생산역량 강화를 위한 투자 유치, △ 공급 안정성 확보, △ 위기 대응 시스템 구축 등 3가지 계획으로 구성돼 있다. ➀ 유럽 칩 이니셔티브(Chips for Europe Initiative) EU는 ‘유럽 칩 이니셔티브’를 수립하고 반도체 기술 혁신 및 대규모 생산 설비를 확대하기 위한 자금 조달 및 투자 유치를 촉진할 계획이다. 이를 위해 EU 연구‧혁신 지원기금 「Horizon Europe(HE)」에서 17억2500만 유로*, 「Digital Europe Programme(DP)」에서 15억7500만 유로** 등 총 33억 유로 규모의 예산을 투입할 예정으로, EU 집행위는 회원국 정부 예산을 더한 적극적인 공공투자를 통해 430억 유로 규모의 공공 및 민간 투자 창출이 기대된다고 전망했다. 주: * 생산 역량 강화 프로젝트 위주, ** 연구 및 혁신 프로젝트 위주에 투입 예정 <유럽 칩 이니셔티브 예산안> [자료: EU 집행위, KOTRA 브뤼셀 무역관 편집] ➁ 공급 안정성 및 복원력 확보 EU는 반도체 산업에 대한 국가 혜택 지원의 타당성, 유효성, 효율성을 판단하기 위해 ‘최초시설(FOAK; First-of-a-kind)’ 기준을 마련했다. 최초시설 자격은 제조 역량 및 설비에 따라 아래와 같이 2가지 유형으로 구분된다. - 개방형 EU파운드리(OEF; Open EU Foundries): 반도체 설계 기술 개발에 집중해 제조능력의 상당부분을 다른 산업의 생산에 할애 - 통합생산설비(IPF; Integrated Production Facilities): 역내 시장에 공급을 위한 맞춤 부품 설계 및 생산 최초시설로 판별될 경우 파일럿 라인 우선순위 부여, 프로젝트 승인 간소화 등 회원국으로부터 행정적 지원 및 혜택이 제공된다. EU 집행위가 제안한 초안에서 ‘최초시설’의 적격 요건을 반도체 제조시설에 국한했으나 입법기관의 요청으로 최종 법안에서 장비 또는 핵심부품 생산 시설로 확대 적용하기로 했다. ➂ 모니터링 및 위기 대응 시스템 구축 EU 집행위는 유럽반도체위원회(ESB)와 협력하에 유럽 반도체 가치사슬 내 위기 상황 발생에 대비한 ‘조기경보지표’를 개발하고 모니터링 시스템을 구축할 예정이다. 공급망 위기 발생 시 집행위는 △ 위기 심각성을 파악하고 △ 위기단계 활성화 여부를 판단한 뒤, △ 주요 기업 및 제3국과 협력방안 마련 조치를 수행한다. 위기 관리 대상은 유럽 주요 기관 복원력에 관한 지침 (EU) 2022/2557에서 명시한 주요 부문(critical sector)* 외 국방‧안보 부문이 추가했다. 주*: 에너지, 운송, 금융 시장 인프라, 보건, 수자원, 디지털 인프라, 공공행정 및 항공우주 등 위기 단계가 발동되면 집행위는 주요 기업에 필요한 정보를 요청할 수 있고 우선 생산 및 공급 순위를 지정하거나 공공조달 계획 등 긴급 조치를 시행할 수 있다. 위기 상황에서 집행위가 요청한 의무를 다하지 않은 기업에 대해서는 아래와 같이 과징금 부과가 가능하다. - 부정확하거나 오해의 소지가 있는 정보 제공할 경우 최대 30만 유로 - 역내 설립된 사업체가 제3국 우선 주문조치 지원 여부를 사전 통지하지 않은 경우 최대 15만 유로(중소기업 5만 유로) - 우선 생산‧공급 관련 의무 미준수 기업, 일일 매출액 최대 1.5% 정기 과징금 부과(중소기업 0.5%) 유럽 반도체산업 동향 및 당면과제 유럽 반도체법이 발표된 직후 유럽 내 반도체 관련 투자 유치는 크게 증가해 EU 전역에 총 68개 1000억 유로 규모의 프로젝트가 발표됐다. 2023년 8월 대만 TSMC사는 합작회사* 명의로 총 100억 유로를 투자해 독일에 첫 유럽 생산기지를 건설하기로 결정했으며 2027년 하반기부터 양산 예정이다. 주*: TSMC 70% 외 보쉬(Bosch)·인피니언(Infineon)·NXP가 각각 10% 지분 보유 2023년 6월에는 인텔이 독일 내 최대 규모인 300억 유로 투자 계획을 발표했다. 이 과정에서 두 기업은 독일 정부로부터 각각 50억 유로, 99억 유로의 보조금 지원을 약속받았다. 같은 달, 프랑스에서는 STM·글로벌파운드리 사의 태양광용 반도체 웨이퍼(300㎜) 공장이 착공에 들어갔다. 양사는 프랑스 정부로부터 29억 유로의 보조금을 지원받을 예정이며 공장은 2026년부터 가동될 전망이다. 티에리 브르통 EU 내부시장 담당 집행위원은 목표 조기 달성 가능성을 시사하며 단기간 내 투자 유치 성과를 고무적으로 평가한 반면, 프랑스 몽테뉴연구소(Institut Montaigne) 등 현지 싱크탱크 등은 글로벌 반도체산업 경쟁이 심화되는 가운데 글로벌 시장점유율 목표 도달을 위해서는 430억 유로보다 더 큰 투자가 필요하다는 주장이 제기됐다. <주요 경제국 반도체산업 지원 정책 동향> [자료: 유럽의회조사처(EPRS), 2023년 6월] 역내 투자는 증가했지만 반도체법에서 규정한 EU 목표와의 격차가 있다는 의견도 존재한다. EU 집행위는 반도체법 제안 초기, 세계 반도체 시장 점유율 20%, 2 나노미터(nm)급 최첨단 반도체 역내 생산을 목표로 했으나 2023년 유럽의 반도체 시장점유율은 10% 미만이며 역내 최신 사양 반도체는 아일랜드에서 생산 중인 14nm급 반도체에 불과하다. 한편, 유럽의 반도체 공급망 부족에 대한 우려 또한 제기되고 있다. 유럽연합 및 회원국 정부의 적극적인 공세로 반도체 제조사들이 들어설 예정이지만 반도체 제조에 필요한 특정 첨단소재 및 화학물질의 공급능력이 부족하다는 판단에서이다. 반도체 제조가 아시아 지역에 집중되면서 관련 공급망 생태계 역시 아시아에 집중적으로 형성돼 왔기 때문이다. 반도체 세정제로 사용되는 황산이나 IPA(이소프로필알코올) 등은 여전히 아시아 지역으로부터 공급받아야 하며, 그간 유럽에서는 주로 자동차·산업용 저사양 반도체를 제조해왔기 때문에 첨단 반도체 제조에 맞는 품질 개선이 필요하다는 주장이 나오고 있다. 유럽 반도체 공급망이 재편됨에 따라 대만 반도체 소재·화학물질 공급업체들은 유럽 진출을 계획 중이다. TSMC에 첨단 반도체 물질을 공급하는 대만 LCY는 독일 지역 투자를 위해 정부와 지원 혜택에 대해 논의 중이며, 다른 TSMC 공급업체 3곳도 유럽 투자를 고려 중이라고 밝혔다. 그러나 독일에서 생산되는 반도체는 주로 현지 클러스터 수요에 대응하기 위한 자동차·산업용 반도체 위주일 것으로 전망됨에 따라 자본 집약적인 반도체 공급망이 유럽으로 모두 이전할 가능성에 대해 조심스러운 입장도 존재한다. 예로, LCY와 함께 최첨단 반도체 물질 제조사로 유명한 일본의 Tokuyama사의 경우 현재로서는 아시아 시장에 집중할 것이라고 설명했다. 전망 및 시사점 이번 유럽 반도체법 통과로 자동차 등 유럽 주요 산업에 대한 공급망 강화에 기여할 것으로 전망된다. 유럽의 반도체 역량 강화는 반도체 선진국과의 기술 경쟁보다는 핵심 산업에 필요한 반도체 생산량을 확보하고 의존도를 완화하는 전략에 기반 할 것이라는 전망도 제기되고 있다. 유럽이 반도체 공장 투자를 유치할 수 있었던 것은 정부 보조금 보다는 산업 클러스터 효과에 기인한 것으로 보고 클러스터를 육성하는 것이 산업 경쟁력 및 국제사회 영향력 강화에 실질적인 도움이 될 것이라는 것이다. 또한, 유럽이 우위를 차지하는 이미징·첨단패키징·전력장치 등 반도체 R&D 분야에 대한 집중적 투자 필요성도 강조되었다. 한편, 전 세계 반도체 생산역량 확대 경쟁이 치열해짐에 따라 업계를 중심으로 숙련된 인력 및 원자재 확보 등에 대한 대응 요구도 증가하고 있다. TSMC는 미국 애리조나 공장 가동 계획이 자재·설비 공급망 차질 및 인력부족으로 1년 연기되면서 독일 정부 측에 독일 공장에 투입될 인력 양성 지원에 대해 요청했다. 인텔은 2027~2028년 가동 예정인 독일 반도체 공장 2곳에 약 3000개 일자리가 필요할 것으로 보고 같은 지역 내 6개 대학과 파트너십을 체결했다. 유럽 반도체법에서 역시 회원국마다 ‘반도체 역량센터’를 설립하고 숙련된 인력 확보 및 재교육 프로그램 시행 노력 등을 강조하고 있다. 글로벌 반도체 기술력·생산력 강화 경쟁이 심화됨에 따라 각국 정책 동향을 모니터링하고 공급망 안보를 위한 다각적 상호협력 관계 구축이 필요할 전망이다. 자료: EU집행위, 유럽의회, 현지 언론 및 KOTRA 브뤼셀 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

- [ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 브뤼셀무역관 심은정 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.10.25

-

- 중국 3분기 경제성장률 4.9% 기록

- 중국 국가통계국은 2023년 3분기(7~9월) 중국 국내총생산(GDP)이 전년 동기 대비 4.9% 증가했다고 발표했다. 지난 2분기 대비 성장세는 꺾였지만 국내외 시장전망치*를 웃돌며 선방했다는 평가를 받았다. 1~9월 누계 기준 중국 GDP는 전년 동기 대비 5.2% 증가한 91조3027억 위안을 기록했다. 주*: 블룸버그 4.5%, 로이터 4.4%, wind 4.5%, 더방(德邦)증권 4.7% <중국 분기별 경제성장률> [자료: 국가통계국] 주요 경제지표 서비스업 중심으로 소비와 생산이 회복되고 수출 둔화세가 완화하는 등 호조 요인으로 중국 경제는 완만한 회복 흐름을 이어가고 있다. 1. 서비스업 2023년 1~9월 1차(농업)·2차(제조업)·3차(서비스업)산업은 각각 전년 동기 대비 4%, 4.4%, 6% 증가했다. 방역통제 완화로 연초부터 3차산업 성장률이 1차·2차산업을 상회하며 중국 경제 회복세를 이끌고 있다. <산업별 성장률> (단위: %) [자료: 국가통계국] 2. 소비 외식 등 서비스 소비가 중국 전체 소비회복을 주도하는 가운데 온라인 소비가 두 자릿수 신장세를 유지하고 있다. 1~9월 중국 사회소비품 소매판매 총액은 34조2107억 위안(약 4조8823억 달러)으로 전년 동기 대비 6.8% 증가했다. 이 중 상품 소비(30조5002억 위안, 약 4조3528억 달러)가 5.5%, 외식 소비(3조7105억 위안, 약 5295억 달러)가 18.7% 증가한 것으로 나타났다. 같은 기간 온라인 소비(상품+서비스, 10조8198억 위안, 약 1조5441억 달러) 증가율은 11.6%로 집계됐다. 이 중 온라인 상품 소비는 전년 동기 대비 8.9% 증가하며 중국 소매판매 총액에서 26.4% 비중을 차지했다. <중국 소매판매 증감률> (자료: %) [자료: 국가통계국] 월별로는 기저효과 종료로 6~7월 2~3%대로 크게 가라앉았으나 여름방학 시즌, 중추절(추석)의 영향으로 8~9월, 두달째 상승세를 타고 있다. 급격한 반등은 기대하기 어렵지만 서비스 중심으로 연말까지 안정적 회복세를 이어갈 것이라는 게 중론이다. 주: 올 4~5월 두 자릿수 신장세를 보인 것은 2022년의 기저효과 때문임. <중국 소비 증가율(당월, %)> [자료: 국가통계국] 3. 수출 중국 수출·수입 감소폭이 전월 대비 개선세를 보이면서 4분기 중국 수출이 플러스 전환을 실현할 수도 있다는 낙관적인 전망이 나오고 있다. 9월 중국 수출과 수입은 각각 2991억3000만 달러와 2214억2000만 달러로 각각 작년 9월 대비 6.2%씩 감소했으며 수출·수입 감소폭은 8월 대비 각각 2.6%p와 1.1%p 개선됐다. 특히 9월 중국 자동차, 휴대폰, 하이테크 제품 수출 증가율이 전월 대비 각각 9.9%p, 13.4%p, 5%p 개선되고 기계전자제품 수출 비중이 59.9%를 기록하며 전문가들은 외수 환경이 호전되고 있다고 진단했다. 1~9월 누계 기준으로 자동차(+83.9%), 선박(+19.1%)이 증가하고 방직(△10.3%), 의류(△8.8%), 기계전자(△3.2%)가 감소하는 등 중국 수출고도화에 속도가 붙고 있다. 중국 제조업 경기선행지수가 9월 확장 국면에 진입하고 원유, 광석, 비료, 대두(콩) 등 국제가격이 상승세를 타면서 중국 수입 감소폭도 좁혀질 것이라는 분석이 나온다. <중국 수출입 (당월)증감률> [자료: 해관총서] 4. 산업생산 내외수가 개선되면서 산업생산도 회복세를 이어가고 있다. 1~9월 중국 연매출 2000만 위안 이상 공업기업의 산업생산증가치는 전년 동기 대비 4% 증가했다. 상반기 대비 0.2%p 상승한 수치이다. 태양광 전지(+63.2%), 신에너지차(+26.7%) 등 탄소중립 관련 품목의 성장세가 두드러지면서 제조업, 전력·에너지·가스·물 공급도 안정적 성장세를 유지하고 있다. 주*: 1~9월 산업생산 증감률: 채광업 1.7%, 제조업 4.4%, 전력·에너지·가스·물 공급 3.5% <중국 산업생산증가치 증감률(당월, %)> [자료: 국가통계국] 월별로는 산업생산 증가치 증가율이 7월 3%대로 가라앉았다가 8월부터 두 달째 4.5% 수준을 유지하고 있다. 지난 4월부터 5개월째 위축 국면에 머물러있던 제조업 경기선행지수인 제조업 구매자관리지수(PMI)가 9월 기준선을 넘어서며 4분기 중국 경기가 개선세를 이어갈 것이라는 기대감이 상승하고 있다. 더방(德邦)증권은 4분기 공업기업의 재고 소진 주기가 종식되고 재고 보충 주기가 시작되면서 중국 경제성장에 긍정적 요인으로 작용할 것으로 전망했다. <중국 제조업 PMI> [자료: 국가통계국] 5. 투자 부동산 시장발 투자 둔화는 중국 경기하방 압력을 증대시키는 마이너스 요인으로 작용하고 있다. 중국의 부동산 투자 감소폭은 9.1%로 확대되며 1~9월 중국 고정자산 투자액은 37조5035억 위안(약 5조3522억 달러)으로 전년 동기 대비 3.1% 증가하는 데 그쳤다. 인프라와 제조업 투자 증가율도 6%대로 둔화세를 거듭하고 있다. 주: 투자 증가율: 2019년 5.4% → 2020년 2.9% → 2021년 4.9% → 2022년 5.1% → 2023년 1분기 5.1% → 2023년 상반기 3.8% → 2023년 1~9월 3.1% <중국 분야별·부문별 고정자산투자 증가율> (단위: %) [자료: 국가통계국] 부문별로 살펴보면 올 1분기까지 국유기업 부문 투자 증가율이 두 자릿수를 유지했으나 9월 누계 기준으로는 7.2%로 위축됐다. 민간기업 투자 증가율은 전년 동기 대비 0.6% 감소했다. 부동산 투자를 제외하면 민간기업 투자는 9.1% 증가한 것으로 집계됐다. 중국 대형 부동산업체들의 디폴트 사태* 등 부동산 시장 불안이 중국 전체 투자 부진, 나아가 중국 경기회복에 악영향을 미치고 있음을 보여준다. 주*: 비구이위안(碧桂園), 9월에 이어 10월에도 역외채무 상환에 실패 전망 및 시사점 서비스 중심으로 소비가 완만한 회복세를 이어가는 가운데 중국 수출 역시 개선세를 보인다. 현지 전문가들은 중국 경제성장률은 연말까지 상승세를 유지하며 연간 5%대 성장률은 실현할 수 있다고 분석했다. 국가통계국 성라이윈(盛來運) 부국장은 3분기 경제실적 발표 기자회견(10월 18일)에서 “4분기 중국 경제가 4.4%의 성장률만 달성하면 5% 내외의 목표치는 실현 가능하다”며 연간 성장률 목표 실현에 강한 자신감을 내비쳤다. <주요 기관의 2023년 중국 경제성장률 전망치> 기관 전망치 기관 전망치 IMF 5.2% 중국은행 5.4% 내외 세계은행 5.6% 중국사회과학원 5.5% 내외 OECD 5.4% 中인민대학 5.7% UN 5.3% wind 5.1% [자료: 각 기관 발표자료(2023년 10월 기준)] 단, 중국 부동산 시장은 장기적으로 소비 진작 및 경기회복에 악영향을 미칠 가능성이 있다. 최근 중국 정부의 부동산 수요진작 정책 등이 1선 도시에서 효과를 내고 있다. 하지만 중국의 부동산 시장은 공급 과잉 상태에서 구조적 수요 둔화 국면에 접어들었다. 부동산 시장의 부진 장기화는 소비 둔화를 초래할 가능성이 크다. 한편, 중국 정부는 대규모 부양보다는 시장의 안정적 성장에 초점을 맞추고 최적화·맞춤형 정책 조정을 실시하고 있다. 현지 증권기관의 애널리스트 A씨는 “중국 정부의 경제 상황인식, 부양 강도가 변화하고 있지만 구조개혁 계속 및 경기하강 방어하는 수준에 그친 제한적 부양 기조를 유지할 것”이라고 전망했다. 자료: 국가통계국, 더방(德邦)증권 등 KOTRA 베이징 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

- [ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 베이징무역관 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.10.24

-

- 최근 호주-중국 경제 관계 및 시사점

- 호주-중국의 경제 관계는 최근 수년간 양국의 정치적, 외교적인 의견 불일치로 인하여 그에 따른 무역 보복 및 관세 전쟁으로까지 이어졌으나 호주 신정부 출범 이후 양국 간의 정치적 이해 관계가 완화되며 무역 관계의 신뢰도 회복하는 중이다. 호주 정부는 미래에도 발생할 수 있는 다른 국가와의 무역분쟁으로 인한 국가적 경제 손실을 분산하기 위해 중국과의 무역 의존도를 줄이며 한편으론 아시아-태평양 국가와의 무역 확대를 통한 아시아 시장 중심 다변화 정책을 시도하고 있다. 호주-중국 경제관계 및 무역분쟁 완화 중국은 교역액 기준 호주 무역의 약 3분의 1(32.2%)을 차지하는 호주 최대의 무역국이다. 호주와 중국은 2015년 12월 20일 호주-중국 자유무역협정(ChAFTA)을 체결하였고 양국의 기업들은 협정에 따라 낮은 관세를 이용하고 있다. 또한 투자 부분에서 중국의 호주에 대한 직접투자(FDI)는 2021년 기준 463억 호주 달러로, 기존 강세를 보인 광업뿐만 아니라 최근에는 인프라·서비스·농업 등의 분야로 확대되고 있다. 호주 중국 간 무역분쟁은 2020년 4월 호주 정부가 코로나19 발병 원인 규명을 중국 정부에 촉구하면서 시작됐다. 2020년 5월 중국은 호주산 석탄, 쇠고기 수입 중단 및 호주산 보리, 와인에 높은 관세를 부과하였고 이에 호주는 WTO에 제소하는 등 양국의 무역갈등이 심화됐다. 2022년 5월 21일에 실시된 호주 총선에서 노동당이 다수당이 되고 앤서니 앨버니지 대표가 제31대 호주 총리로 취임한 이후 양국의 갈등은 점차 완화되는 분위기이다. 2023년 G20 등에서 양국은 장관급 회담을 통해 호주산 석탄 수입 금지 조치 해제, 호주산 보리에 대한 수입규제 철회 등을 합의했다. 호주 내 언론 및 전문가들은 보리를 제외한 와인, 쇠고기 등에 대한 중국 정부의 수입규제가 지속되고 있으나 가장 상징적인 수입규제 조치인 보리에 대한 수입규제 조치를 철회한 만큼 다른 품목에 대해서도 수입규제 철회 등 호주에 호의적인 방향의 조치가 이뤄질 가능성이 높아졌다고 분석했다. <호주-중국 무역분쟁 및 완화 타임라인> 발표 시기 주요 내용 2020년 4월 (호주) 중국에 코로나19 발원지에 대한 조사 촉구 2020년 5월 (중국) 호주 쇠고기 수출업체 4곳 수입 중단 (중국) 호주산 보리 80.5% 관세 부과 2020년 6월 (중국) 호주 여행 및 유학 자제 권고 2020년 11월 (중국) 호주 정부에 대한 대중국 정책 철회 요구 (중국) 호주산 와인에 116.2~218.4% 반덤핑 관세 부과 2020년 12월 (호주) 2020년 5월 중국의 보리 관세 부과 관련 WTO에 제소 2021년 5월 (중국) 호주와 합의된 모든 활동 무기한 중단 선언 2021년 6월 (호주) 2020년 11월 중국의 와인 반덤핑관세 부과 관련 WTO에 제소 (중국) 호주의 중국산 수입품에 대한 반덤핑 및 반보조금 관세 조치 관련 WTO에 제소 2022년 5월 (호주) 앤서니 앨버니지 제31대 호주 총리 취임 2022년 7월 (G20) 외교장관회의에서 중국(왕이)과 호주(페니 웡)의 외교 수장이 3년 만에 양자 회담 2023년 5월 (베이징) 와인 및 쇠고기 제품에 대한 무역 금지 관련 호주-중국 장관 회담 2023년 7월 (G20) 호주-중국, 4년만에 재무장관 양자회담 2023년 8월 (중국) 호주산 보리에 부과해온 고율 관세 철회 (중국) 2020년 이후 3년만에 중국인 단체 관광 허용 2023년 9월 (자카르타) 호주 총리와 중국 리창 총리의 자카르타 회담 [자료: 호주 현지 언론, KOTRA 멜버른 무역관 자료 종합] 최근 호주의 교역 동향 중국은 상품의 수출과 수입에 있어 여전히 호주의 가장 큰 무역 파트너이지만 호중 무역분쟁 이후 아시아태평양 국가와의 교역이 증가하며 중국과의 교역 비중은 점차 줄어들고 있다. 2022년 기준 호주의 총 수출은 상품 및 원자재 가격 강세에 힘입어 전년대비 19% 증가한 반면, 호주의 중국 수출은 전년대비 수출액이 11%(US$ 140억2000만) 감소하였다. 호주 수출의 상위 10개국 중 중국을 제외한 아시아 국가들은 7개국으로 이들의 수출 비중은 2022년 호주 총 수출의 45%를 차지하고 있고 전년대비 9% 상승하는 등 전반적으로 아시아 국가로의 수출이 증가하였다. <2022년 호주의 수출 상위 10개국 현황> (단위: US$ 백만, %) 순위 국가 2022년 수출액 전년대비 증감률 1 중국 119,908 -11 2 일본 80,010 72 3 한국 35,715 33 4 대만 20,631 70 5 인도 20,388 40 6 미국 13,864 14 7 싱가포르 13,114 13 8 베트남 9,550 34 9 말레이시아 9,422 49 10 뉴질랜드 8,902 5 [자료: Global Trade Altas] 또한, 호주의 총 수입도 2022년 기준 전년대비 16% 증가했다. 전반적으로 호주의 수입 부문 역시 아시아 국가와의 교역이 증가하였다. 호주 수입 상위 10개국 중 중국을 제외한 아시아 국가들은 7개국이며 호주 총 수입 중 해당 국가의 수입 비중은 30%를 나타냈고 2021년 대비 4% 증가했다. <2022년 호주의 수입 상위 10개국 현황> (단위: US$ 백만, %) 순위 국가 2022년 수입액 전년대비 증감률 1 중국 77,248 13 2 미국 29,319 14 3 한국 18,679 97 4 일본 17,046 11 5 싱가포르 13,510 42 6 태국 12,036 6 7 말레이시아 11,810 17 8 독일 11,414 6 9 대만 7,856 61 10 인도 6,910 13 [자료: Global Trade Altas] 서비스 분야에 있어서는 2010년 이후 줄곧 호주의 서비스 수출국 1위를 유지하던 중국이 2위로 밀려났다. 2022년 기준 호주의 서비스 수출국 1위는 미국으로 호주 내 기타 비즈니스 서비스 수요 증가로 전년대비 서비스 수출이 32.5% 증가하였다. 중국은 2020년 이후 3년간 지속된 중국인 호주 단체관광 금지 및 2022년 제로 코로나 조치의 영향으로 호주 입국 중국인 여행객이 감소한 것이 순위 하락의 요인으로 분석된다. <2021-22 호주의 서비스 수출> (단위: 백만 호주달러, %) 순위 2021년 2022년 21/22 증감률 국가 금액 비율 국가 금액 비율 1 중국 9,097 15 미국 9,871 13 32.6 2 미국 7,442 13 중국 9,503 13 4.5 3 아시아(기타) 5,096 9 아시아(기타) 6,448 9 26.5 4 인도 5,006 8 인도 5,561 7 11.1 5 영국 3,990 7 영국 5,526 7 38.5 6 뉴질랜드 3,297 6 뉴질랜드 4,871 7 47.7 7 싱가포르 2,997 5 싱가포르 4,679 6 56.1 8 홍콩 1,483 2 홍콩 1,820 2 22.7 9 남미 1,457 2 아일랜드 1,747 2 21.1 10 아일랜드 1,443 2 남미 1,627 2 11.7 11 기타 18,172 31 기타 22,739 32 25.1 총합 59,480 100 총합 74,392 100 25.1 [자료: 호주통계청] 호주-중국 주요 수출입 품목 동향 2023년 상반기 Global Trade Atlas 자료에 따르면 호주의 대중국 주요 수출 품목으로는 광석류가 가장 큰 비중을 차지하고 있으며 상위 다섯 개 수출 품목은 1차 산업 위주로 구성돼 있다. 호주가 중국으로부터 수입하는 주요 품목으로는 전기, 전자 장비가 2023년 상반기 기준 78억1000만 달러로 수입 부문 1위이며 그 다음으론 원자로, 보일러 품목이 69억 7000만 달러로 2위이다. <2023 상반기 호주의 중국 수출 주요 품목> (단위: US$ 백만) 순위 종류 금액 1 광석 슬래그 및 재 44,994 2 소금, 유황, 흙, 돌, 회반죽, 석회 및 시멘트 8,602 3 특별 수입 신고 8,378 4 광물연료 및 증류제품 4,256 5 진주, 귀금속 및 동전 3,333 [자료: Global Trade Atlas] <2023 상반기 호주의 중국수입 주요품목> (단위: US$ 백만) 순위 종류 금액 1 전기, 전자 장비 7,813 2 원자로, 보일러 6,970 3 차량 (철도,트램 제외) 4,037 4 가구, 조명기구 1,884 5 강철 제품 1,684 [자료: Global Trade Atlas] 호주, 중국으로부터의 무역 의존도 축소 및 무역 다변화 노력 중 호중 무역 갈등이 시작된 2020년 이후 호주는 무역 다양화를 꾀하고 있으며, 아시아 지역에 걸친 양자 및 다자 관계의 중요성을 강조하고 있다. 호주의 싱크탱크인 호주전략정책연구소(Australian Strategic Policy Institute)에 따르면 2009년부터 일본을 제치고 호주의 최대 수출국으로 등장한 중국은 2021년 8월 42.1%로 수출 최고치를 기록한 이후 2022년 8월까지 1년 동안 29.5% 수준으로 호주 수출 비중이 대폭 감소했다. 호주 수출에서 중국이 차지하는 비중이 30% 아래로 떨어진 것은 2015년 10월 이후 처음 있는 일이었으며 중국 정부와의 무역 갈등이 반영된 결과로 해석된다. 또한 호주 기업들이 기존의 거래처였던 중국 기업과의 수입 규모를 낮추고 공급처 다변화를 모색하면서 호주의 전체 무역 수입 중 중국이 차지하는 비중도 작아졌다. 호주의 대중국 수입 비중은 2021년 3월 29.8%로 정점을 찍었지만 8월 이후에는 27.2%로 하락했다. 호주의 이러한 노력으로 수출과 수입 모두에서 중국을 제외한 아시아 국가 그룹은 중국보다 호주 무역에서 더 큰 비중을 차지하고 있다. 아시아 국가들의 호주 수출 점유율은 2022년 기준 33.2%, 수입은 28.5%로 나타났다. 특히 한국은 호주에게 있어 더 중요한 무역 파트너가 되고 있다. 한국의 수출비중은 2021년 대비 2022년 7.1%에서 9.0%로 증가했고 수입 비중 또한 3.5%에서 5.7%로 증가했다. <호주의 수출시장 변화> (단위: %) [자료: 호주전략정책연구소] <호주의 수입시장 변화> (단위: %) [자료: 호주전략정책연구소] 시사점 및 전망 몇 년간 이어진 호주와 중국의 무역분쟁은 호주의 무역 정책에도 큰 변화를 야기했다. 호주 정부는 기존의 최대 무역 파트너인 중국에 대한 경제적 의존도를 줄이고 동시에 수출입 다변화 정책을 추진하고 있다. 특히 인도, 일본, 한국, 대만 및 싱가포르 등 아시아·태평양지역 국가들과 무역 및 공급망 파트너십을 증가하는 전략을 추구하고 있는 부분은 무역 및 투자 확대를 위한 한국 기업에 좋은 기회가 될 것으로 여겨진다. 한국과 호주는 2014년 자유무역협정(FTA) 체결 후 긴밀한 통상관계를 유지하며 경제 협력을 강화하고 있다. 2022년 ‘역내 포괄적 경제동반자 협정(RCEP)’이 양국에 발효됐고 서비스 교역 협정이 추가되어 두 나라의 협력 분야는 확대됐다. 2023년 호주는 중국, 미국, 일본, 사우디 아라비아에 이은 한국의 5대 수입국이며 한국의 호주 자원에 대한 수요 증가와 호주의 무역 다변화 정책은 앞으로도 양국의 교역이 계속해서 확대될 것으로 전망된다. 호주와의 무역 및 투자 확대를 희망하는 국내 진출 기업은 다양한 산업 분야로 확대할 필요가 있다. 특히 우위를 가지고 있는 국내 기업의 관련 제품 및 기술 분야에서의 협력은 양국 경제에 이바지할 수 있을 것이다. 또한 국내 수출 기업은 향후 무역 증진을 위해 호주에서 새로이 떠오르는 산업을 지속적으로 주시해 관련 제품 시장을 타깃으로 다양한 시장을 개척할 수 있도록 준비해야 한다. 이를 통하여 한국과 호주와의 경제 협력이 한층 강화되고 상호 이익 극대화를 가져다 줄 수 있을 것이다. 자료: 호주 외교통상부, 호주통계청, Global Trade Atlas, ASPI, 9NEWS, ABC NEWS, FINANCIAL REVIEW, GOVERNMENT NEWS, SBS NEWS, SKY NEWS, KOTRA 멜버른 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

- [ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 멜버른무역관 유영환 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.10.23

-

- 미국 내 수소 허브 7곳 최종 발표! 수소 산업 연계 수출 기회 확대 기대

- 미국 에너지부(DOE)는 2023년 10월 13일 수소 허브 7개소의 규모와 위치를 확정하고 총 70억 달러를 지원키로 결정했다. 최종 발표된 7개 수소 허브 프로젝트의 위치 및 세부 내용은 아래와 같다. < 청정수소 허브 7곳 > CLP0000a41c88e5.bmp 원본 그림의 크기: 가로 707pixel, 세로 387pixel" src="https://dream.kotra.or.kr/attach/namo/images/000658/20231020041312542_6ZQN7ZO2.jpg" class="" style=" font-family: Roboto, "Noto Sans KR", sans-serif !important; font-size: 18px !important; width: 685px;"> [자료: 미 에너지부] < 미국 수소 허브 프로젝트 내용 상세 > 연번 명칭 지역 내용 1 Midwest Hydrogen Hub 일리노이 인디애나 미시간 o 정부 최대 분담금 : 10억 달러 o 기대효과 - 철강 및 유리 생산, 발전, 정제에 활용 - 대형운송 및 항공연료 등에 활용 계획 - 13,600개 이상의 일자리 창출 예상 2 Heartland Hydrogen Hub 미네소타 노스다코타 사우스다코타 o 정부 최대 분담금 : 9.25억 달러 o 기대효과 - 농업 비료 생산의 탈탄소화 및 지역 사회 에너지 소비 감축 - 3,880개의 일자리 창출 예상 3 California Hydrogen Hub 캘리포니아 o 정부 최대 분담금 : 12억 달러 o 생산방식 : 재생에너지 및 바이오매스 o 기대효과 - 대중교통, 대형트럭 운송 및 항만 운영의 탈탄소화 지원 - 22만개의 일자리 창출 예상 o 참고사항 : 아마존 등 참여 4 Pacific Northwest Hydrogen Hub 워싱턴 오리건 몬타나 o 정부 최대 분담금 : 10억 달러 o 생산방식 : 재생에너지를 활용한 수전해 o 기대효과 - 대형 운송을 주력으로 농업, 산업, 항구, 항공 등에 활용 - 1만개 이상의 일자리 창출 예상 5 Appalachian Hydrogen Hub 웨스트버지니아 오하이오 펜실베니아 o 정부 최대 분담금 : 9.25억 달러 o 생산방식: 천연가스를 통한 탄소 포집 o 기대효과 : 2천개 이상의 일자리 창출 예상 6 Mid-Atlantic Hydrogen Hub 펜실베이니아 델라웨어 뉴저지 o 정부 최대 분담금 : 7.5억 달러 o 기대효과 - 석유 인프라의 재활용 - 대형 운송수단 및 열병합 발전 등에 활용 - 2만개 이상의 일자리 창출 예상 7 Gulf Coast Hydrogen Hub 텍사스 o 정부 최대 분담금 : 12억 달러 o 생산방식 : 천연가스와 재생에너지 o 기대효과 - 암모니아 및 석유화학제품 생산에 활용 - 연료 전지트럭, 산업공정 해양 연료에 사용 - 45,000개의 일자리를 창출 예상 [ 자료 : 미 백악관, 시카고무역관 종합 ] 신재생에너지 정책의 경우 IRA 정책 집행에서도 확인할 수 있듯이 세부 정책 가이드라인이 확정되어야 민간투자도 함께 진행된다. 그렇기에 7곳이 확정된 이후, 이로 파급되어 민간 부문의 수소 투자 400억 달러 가량도 투입될 것으로 추정된다. 이 같은 민간부분을 합치면 향후 수소 허브 구축에 5~7년간 총 470억 달러가 집행될 예정이다. 미국의 수소지원 정책 바이든 정부는 청정수소 전략과 로드맵을 통해 연도별 청정수소 생산량 목표를 2030년 1천만톤, 2040년 2천만톤, 2050년 5천만톤으로 설정한 바 있다. 관련한 세부 수소경제 활성화 방안은 아래와 같다. < 미국의 그린수소 생산 목표와 활성화 방안 > 연번 정책 개요 세부 내용 1 연간 그린수소 생산량 목표 o (‘30년) 1,000만톤 o (’40년) 2,000만톤 o (‘50년) 5,000만톤 * 참고사항 : ’50년 탄소중립 목표의 10%를 청정수소로 생산 예정 2 수소경제 활성화 방안 o IRA를 통해 그린수소 생산시 $3/kg 세액공제 제공, 관련 예산 130억 달러 배정 o 청정수소 허브 건설, 기술 개발, 수전해 프로그램 추진 등에 총 95억 달러 투자 o 미 에너지부, 수소생산 관련 목표 설정 - ‘25년까지 수전해*, 열변환 등 기술 연구 및 개발 * 수전해 : 전기에너지를 통해 물을 수소와 산소로 분해 - ’25년까지 지역허브 지원 및 인프라 구축 - ’26∼’29년, GW 규모의 수전해* 시설 배치 및 현지 공급망 개발 - ’26∼’29년, 효율적인 인프라 구성요소 시연 및 청정 수소 네트워크 개발 o 최종적으로 그린수소 생산 단가를 (‘26년) 2달러/Kg → (’30년) 1달러/Kg 감소 목표 [ 자료: DOE, IRA ] 미 에너지부는 7개소 수소 허브를 통해 연간 약 300만톤의 수소를 생산해서 산업, 상업, 발전, 교통용으로 사용한다는 계획이다. 해당 연간 생산 계획량은 2030년 기준 총 청정수소 생산량 목표의 3분의 1에 해당하는 규모로 이를 통해 연간 2,500만t의 이산화탄소(CO2) 배출을 줄일 수 있을 것으로 예상된다. 또한 청정수소를 통해 시멘트, 철강과 같은 중공업을 비롯해 재생에너지로 동력을 공급하기 어려운 장거리 트럭과 화물선 등에서의 탈탄소화를 실현할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 또한 이들 수소 허브가 완성되면 미국 정부의 2030년 수소 생산 단가 1달러/kg의 목표 달성 가능성도 높아진다. 진행 단계 미 에너지부의 Clean Energy Demonstrations 사무국(OCED)이 H2Hubs 프로그램 및 수소 허브 프로젝트를 관리할 계획이다. 향후 미국 에너지부와 허브 신청 기관간 협상 과정을 거쳐 그 결과에 따라 선정 결과를 취소하거나 철회할 수도 있다. 수소 허브 구축에 70억 달러의 연방정부 예산을 지원하는데, 선정 이후 2-3년인 2025년까지 배정 예산의 15%인 10억 달러를, 이후 2029년까지 나머지 85%인 60억 달러를 지급한다. 그렇기에 본격적인 자금 집행은 배정 예산의 85%가 집행되는 2025년 이후가 될 것으로 예상된다. [ 단계별 주요 내용 ] 단계 소요 기간 주요 내용 1단계 2∼3년 o 지역별 ‘승인’, 협상 단계 o 허브 프로젝트별로 총 요청 금액의 최대 15%까지 지원 2단계 2∼4년 o 미국 에너지부가 각 허브의 구현 과정을 면밀히 모니터링 o 프로젝트별 일정에 따라 총 예산의 85%까지 연방지원금으로 지급 [ 자료 : 시카고무역관 종합 ] 수소 유망기술 이번 수소 허브 지정은 수소의 생산, 저장, 운송, 충전, 활용 등의 분야 내 다양한 기술 발전에 기여할 것으로 전망된다. 공격적인 정부 투자와 민간 기업의 혁신적인 기술력에 힘입어 미국 주도의 글로벌 수소경제 환경 조성에 속도가 붙을 것으로 예상된다. 이미 민간 부문에서는 Plug Power(수소모빌리티용 연료전지/충전소/수전해 기술), Bloom Energy(SOFC 연료전지), Air Products(수소 생산 및 유통) 등의 미국 기업이 수소 관련 기술을 선도하고 있다. 생산 기술 생산 측면에서 미국은 100% 수소 자급을 목표로 그린 또는 블루 수소 등을 친환경적으로 대량 생산하는데 주력하고 있다. ’30년까지 수소 수요를 1,700만 톤으로 확대하고, 자급률 100% 달성을 위해 수전해 설비 기술 투자를 비롯해 그린 및 블루 수소 생산에 필수적인 탄소포집 및 저장 기술에 대한 세금 지원과 정부 차원의 투자가 이루어지고 있다. 풍력발전의 잉여 전력으로 수소를 생산한 후 천연가스 수송관을 통해 공급하는 Wind2H2 프로젝트가 진행 중이며, 에너지부 주관으로 미국이 수소의 생산과 활용에 있어 어떤 자원을 효과적으로 활용할지에 대한 마스터플랜인 “H2@Scale 정책”도 적극 추진 중이다. 상업적 용도의 수소생산 기술 개발 촉진을 위해 정부 차원의 ‘US Driving Research and Innovation for Vehicle efficiency and Energy sustainability(US DRIVE)’가 추진되고 있다. 2023년 6월 5일, 미국 정부는 기후 변화에 대응하기 위한 미국 최초의 ‘국가 청정수소 전략과 로드맵(U.S. National Clean Hydrogen Strategy and Roadmap)’을 발표하면서 수소 생산 기술에 대한 전략을 제시하고 있는데, 분산 천연가스 개질, 바이오 유래 개질, 석탄 및 바이오매스 가스화, 수전해, 열화학, 광전기화학, 바이오 등이 포함되어 있다. 저장 및 운송 미국은 수소의 고밀도 저장 시스템 및 탄력적인 수요 대응에 초점을 맞춰 주요 석유화학단지가 위치한 걸프만, 캘리포니아, 미시간호를 거점으로 천연가스 배관망을 통해 수소를 운송하는 ‘HyBlend’ 계획을 추진 중이다. 미국 내 광범위하게 구축된 천연가스 배관망을 통해 수소를 운반하기 위한 대규모 프로젝트로 이들 파이프라인을 활용한 수소 운반에 대한 안전성 확보를 최우선으로 하고 있다. 저장 기술 부문에서 미국은 액체 수소 기술 개발에 집중하고 있으며, 저비용, 고밀도 저장시스템 개발을 통한 저장 및 운송 효율성 제고에 많은 노력을 기울이고 있다. NASA의 케네디 우주센터에서 1950년대부터 우주개발 프로그램의 일환으로 액체 수소에 대한 연구를 꾸준히 진행해 왔으며 이를 통해 30만 평방미터 규모로 1,000일 이상 저장이 가능한 상용화 시설 구축과 운영 실증 연구를 성공적으로 수행한 바 있다. 인프라 및 활용 수소 인프라 및 모빌리티는 미국 캘리포니아 주를 중심으로 정책적 지원이 펼쳐지고 있다. 미국 에너지부는 수소 및 연료전지 기술 개발을 위해 3,900만 달러를 지원하여 수소 인프라 분야 초기 단계 기술 확보에 주력하고 있고, 2013년에는 30여개의 단체들이 참여한 민관협력 협의체인 ‘H2USA’를 출범하여 수소차 상용화를 위한 인프라 구축에 많은 노력을 기울이고 있다. 시사점 각 지역별로 해당 지역을 청정수소의 중심지로 발전시키겠다는 목표를 갖고 1년 이상 노력한 결과 끝에 수소 허브 7곳이 선정되었다. 7개 수소 허브 프로젝트는 미국 전역 17개 주가 연합하여 추진할 예정이며, 연방정부 예산 70억 달러와 민간투자 400억 달러가 투입될 것으로추정된다. 업계 관계자에 따르면 “이번 발표는 내년부터 미국 수소 산업에 대한 각종 프로젝트가 본격적으로 시작될 모멘텀을 확립했다. 이번 7개 허브 선정 발표가 사설 부문 투자를 이끌어내기 위해 시장에 확실성을 제공했고, 수소 허브 지원 예산 규모도 크지만, 속도감있게 추진되고 있다는 점에서 의미가 있다”면서 “특히 내년부터 본격적으로 수소 생산설비 완공시 kg당 3달러 IRA 생산보조금을 받을 수 있다”고 밝혔다. 미국의 수소허브 건설 확정에 따라 수소 산업 본격화로 우리 기업들의 미국 진출이 본격화될 것으로 전망된다. 미국 전역에서 그린, 블루, 핑크 수소의 생산이 추진되면 우리 기업들의 기술력과 가격 경쟁력이 높은 제품의 시장 점유율을 높일 수 있는 기회가 될 것이다. 이에 청정수소 허브 프로젝트를 추진하는 주정부와 함께 구축 사업을 공동 진행할 수 있는 기회를 유심히 살펴보고, 미국 청정수소 기술 개발 동향 및 관련 정책에 대한 적극적인 모니터링 및 꾸준한 기술 개발을 통해 경쟁력을 쌓아야 할 것이다. 수소 관련 산업은 협력 부품업체가 많고, 수소 생산-저장 및 운송-활용 등의 밸류체인 전반에 걸쳐 다양한 산업과 연계가 되어 있어 전방산업뿐만 아니라 후방산업까지 파급효과가 크다. 영역별 관련 중소기업 및 중견기업들의 시장진입 기회가 많은 만큼 수소 밸류체인 전반에 걸친 기술력 있는 미국의 글로벌 수소 기업들과 전략적 제휴를 통해 우리 기업의 비즈니스 역량을 제고하는 기회로 삼는 한편, 청정수소 시대를 선도할 수 있는 파트너로서 차별화된 기술력으로 자격요건을 강화해야 할 것으로 사료된다. <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

- [ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 시카고무역관 이준섭 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.10.23

-

- 英, 노동당이 집권하면 변화될 노동시장

- 영국 총선이 내년 봄 또는 가을에 실시될 것으로 예측되고 있는 가운데, 현재까지 조사결과에 따르면 총선에서 노동당이 우세할 것으로 전망되고 있다. 현지 여론조사기관 입소스(Ipsos)의 2023년 9월 조사결과에서 노동당의 지지율이 44%, 보수당의 지지율이 24%로 노동당의 지지율이 크게 앞서고 있다. < 유권자 대상 총선 관련 설문조사 결과, 2023년 9월 실시 > [자료: Ipsos] 영국의 총선 영국은 의원내각제를 채택하고 있는 국가로 하원의원 총선에서 다수 의석을 차지한 다수당이 집권당이 되어 내각을 구성하며, 그 당수가 총리직에 선임된다. 영국 하원의원은 전체 650석으로 과반인 326석 이상을 차지하면 단독내각을 구성할 수 있다. 현재 영국의 의회는 2019년 12월에 치러진 총선으로 보수당이 다수당으로 집권해 내각을 구성하고 있다(*주: 2019년 총선에서는 보수당 365석, 노동당 202석으로 보수당이 과반의석을 차지, 단독내각을 구성하고 있음). 의회 임기는 5년으로 현재 의회는 2024년 12월 17일부 해산되며, 다음 총선은 늦어도 2025년 1월 28일 이전에 실시되어야 한다. 그러나 2022년에 의회고정임기법(Fixed-term Parliament Act 2011)이 폐지되면서 총리는 의회 해산과 조기총선을 요청할 수 있다. 이에 따라 보수당은 빠르면 내년 봄(5월) 혹는 보다 유력하게는 가을(9~11월경)에 조기총선을 추진할 것으로 예측되고 있다. 노동당 주요 정책 방향 이러한 가운데 최근 노동당의 부대표이자 레벨링업, 주택 및 지역사회부(Levelling Up, Housing and Communities)의 그림자 장관인 안젤라 레이너(Angela Rayner)가 노동당의 주요 추진 정책에 대한 방향을 밝혔다. 9월 12일 리버풀에서 개최된 노동조합 총회(Trades Union Congress, TUC)를 대상으로 진행한 연례회의에서 노동인권 강화 및 임금 인상과 주택 확대 등이 노동당이 추진할 주요 방향임이 강조되었다. 이는 노동당이 현재 주장하는 ‘노동자를 위한 뉴딜정책(A New Deal for Working People)’과 동일한 맥락이다. 특히, 해당 연설에서 안젤라 레이너는 노동당이 집권하게 될 경우 집권 100일 이내에 고용 관련 새로운 법안(Employment Rights Bill)을 상정하겠다는 확고한 의지를 밝혔다. 해당 법안은 다음과 같은 내용을 주로 골자로 한다. ①노동조합이 파업하기 위한 조건을 규정해놓은 Trade Union Act 2016과 Strikes (Minimum Service Levels) Act 2023을 폐지. 보수당 정권에 의해 도입된 합법적 파업 조건을 완화시켜 노동조합의 단체 교섭권을 강화할 방침이다. (*주: Trade Union Act 2016 - 파업을 위해서는 투표율 50% 이상 필요, 주요 공공서비스의 경우 전체 근로자의 40% 이상 찬성 필요 등 합법적인 파업 조건을 규정, Strikes (Minimum Service Levels) Act 2023 - 파업에 돌입한 노동조합이 주요 공공서비스에 대해서 최소한의 서비스를 제공해야 하는 의무 규정) ②파업 등의 사안에 대한 투표를 위해 직장 내에서의 전자투표를 허용. 현재 투표는 우편을 통해 이루어져 저조한 투표율의 원인으로 지목되어 왔는데, 노동당은 전자투표를 허용함으로써 투표율을 끌어올리고 더욱 다양한 의견이 투표에 반영될 수 있도록 한다는 방침이다. <안젤라 레이너(Angela Rayner) TUC 연설 모습 > [자료: The Guardian] 노동조합 외에도 개인의 노동 권리에 영향을 미치는 변화들도 예고되었다. ①근로자들이 “현실적으로 생활할 수 있는 생활 임금(genuine living wage)”의 도입. 현재는 만 23세 이상 노동자의 생활임금이 시간당 £10.42로 책정되어 있는데, 이 임금과 만 23세 미만의 노동자에게 적용되는 더 낮은 수준의 임금 등을 실질적인 생활비를 고려하도록 상승시키는 계획을 피력했다. ②Day 1 고용 기본권리의 도입. 현재 영국의 고용법에 따르면 근로자들은 일부 권리에 대해서는 최대 2년을 기다려야 해당 권리를 행사할 수 있다. 노동당은 이 제도를 폐지하고 고용 첫 날부터 모든 기본권이 보장받을 수 있도록 바꾸는 것을 주장했다. ③제로시간 계약(Zero-hours contracts) 금지. 제로시간 계약이란, 근로자의 최소 노동시간을 보장하지 않는 계약 형태로 기업이 필요시 근로자에게 개별 작업을 요구하여 작업을 수행하는 일종의 비정규직 계약이다. 주로 업무 요구가 불규칙하거나 지속적인 수요가 없는 경우에 사용되는 유연한 근무 모델이다. 노동당은 피고용인의 고용 안정 개선을 위해 제로시간 계약의 금지를 제안했다. ④해고 및 재고용 관행 금지. 노동당은 고용주가 고용계약의 조건 등을 변경하기 위해 직원을 해고하고, 새로운 고용계약으로 재고용 하는 관행을 법적으로 금지시키는 것을 주장했다. 이외에도 최근 재택근무 증가에 따른 스위치 오프 권리(right to switch off; 근무시간 외 연락 금지)의 도입, 노동조합의 직장에 대한 접근성 및 교섭권 강화 등도 노동당이 추진하는 주요 변화 내용에 포함되어 있다. 시사점 해당 연설이 전국의 노동조합이 모인 회의(TUC)에서 이루어진 점을 감안할 때, 친노동계 정책을 크게 피력했을 가능성이 높다는 점을 인지해야 할 필요가 있다. 따라서, 노동당이 주장한 정책들이 실제 노동당 집권 이후 모두 실현될 것으로 단정지을 수는 없으며, 또한 그들의 주장 내용이 실제 구체적으로 어떻게 적용될지도 지켜봐야할 이슈이다. 그러나 해당 주장들은 현재 노동당이 추구하는 주요 정책 방향이기 때문에 우리기업들은 이를 잘 알아둘 필요가 있다. 내년 총선에서 노동당이 승리하게 될 상황을 염두에 두고, 추진될 수 있는 주요 정책들에 잘 적응할 수 있도록 사전준비와 계획이 필요하다. *자료원: 영국 정부 홈페이지(GOV.UK), Ipsos, The Guardian, The Labour Party 등 KOTRA 런던 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

- [ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 런던무역관 류경서 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.10.23

-

- 폴란드 총선, 새로운 선택과 전망

- 2023년 폴란드 총선 실시 2023년 10월 15일 일요일 폴란드 총선이 실시됐다. 이번 총선 투표율은 자유민주주의 체제 전환을 이끌었던 1989년의 63%를 훌쩍 뛰어넘어 74%를 기록하는 등 폴란드 국민들의 높은 관심도를 반영하였다. 폴란드 선거는 오전 7시에서 저녁 9시 사이에 진행되는데 투표 마감시간이 되면 중앙선거관리위원회 위원장은 투표 종료를 명령하며 그 시간 이전에 투표장에 도착한 사람만이 투표할 수 있다. 약 20만 명의 유권자가 있는 가장 큰 선거구인 바르샤바 볼라 지역에서는 시민들이 추운 날씨 속에서도 몇 시간이나 투표소 앞에서 차례를 기다렸다. 볼라의 한 투표소는 자정이 넘어서야 투표를 마감하였고 일부 지역에서는 투표용지나 투표함을 추가로 가져와야 할 정도였다. 비단 바르샤바뿐만 아니라 전국의 많은 선거구에서 유권자들이 몇 시간씩 줄을 서 투표해 이번 선거의 뜨거운 열기를 가늠케 했다. <밤 11시경 바르샤바 볼라 지역 한 투표소 앞에서 차례를 기다리는 유권자들> [자료: wiadomosci.gazeta.pl] 2023년 폴란드 상∙하원 선거 및 국민투표 결과 폴란드 국회는 양원제로 하원(Sejm) 460명, 상원(Senat) 100명으로 구성된다. 이번 선거에서는 상∙하원 의원 선출 및 별도의 국민투표(Referendum)가 진행됐다. 높은 국민적 관심 속에서 치러진 선거 결과는 다음과 같다. 참고로 5% 이상의 득표율을 확보한 정당만이 원내에 진입할 수 있다. 1) 하원(Sejm) <2023년 폴란드 하원선거 결과> [자료: 폴란드 선거관리위원회] 2) 상원(Senat) <2023년 폴란드 상원선거 결과> 주: 상원선거는 총 100개 선거구에서 치뤄지며 각 선거구에서 최다 득표를 한 후보 1인이 상원의원으로 선출됨. 선거구별 유권자수 상이. 각 정당의 전국 득표율과 정당별 상원 의석수가 비례하지 않을 수 있음. [자료: 폴란드 선거관리위원회] 3) 국민투표(Referendum) 이번 선거에서는 집권 여당인 법과정의당에 의해 국민투표도 함께 진행됐다. 유권자의 50% 이상이 참여해야 유효한 국민투표에는 40.91%의 유권자가 참여해 무효 처리됐으며, 재투표는 진행되지 않을 예정이다. 예/아니오로 답변하는 국민투표 결과는 아래와 같다. < 2023년도 폴란드 국민투표 결과> [자료: 폴란드 선거관리위원회] 폴란드 국회의원 선거 후 정국 방향 이번 선거에서 법과정의당이 승리했음에도 불구하고 야권연합이 내각을 구성할 것으로 전망된다. 폴란드 내각 구성의 최종 결정은 하원의원 과반수의 찬성이 있어야 가능하기 때문이다. 폴란드 헌법에 따르면 대통령은 내각을 구성할 총리 후보를 지명한다. 헌법에는 총리 후보를 반드시 선거에서 이긴 다수당에서 지명하도록 하는 규정은 없으나 그간의 관행에 따르면 총리 후보는 다수당에서 지명되는 것이 일반적이다. 지난 10월 8일 안제이 두다 대통령은 한 언론 인터뷰에서 선거에서 승리한 당의 인사를 총리 후보로 지명할 것임을 밝힌 바 있다. 이를 바탕으로 살펴보면 폴란드 정국은 향후 다음과 같은 방향으로 전개될 전망이다. (1) 폴란드 헌법 109조 2항에 따르면 대통령은 상∙하원 의원 선거 후 30일 이내에 첫 정기국회를 개원해야 한다. 이에 따라 11월 14일까지 국회가 개원할 전망이다. 또한 헌법 154조 1항에 따르면 대통령은 내각을 구성할 총리 후보자를 첫 정기국회 이후 14일 내로 지명해야 한다. 이러한 절차에 따라 대통령은 11월 28일까지 총리 후보를 지명하게 될 것이다. 같은 날 현 내각은 사임하게 되며 대통령은 이를 수락하면서 새 정부가 구성될 때까지 기존 총리가 직무를 계속하도록 위임한다. (2) 대통령에 의해 지명된 총리 후보는 14일 내로 국회 시정연설과 함께 내각에 대한 국회의 인준을 요청하게 된다. 12월 12일까지 이 절차가 진행된다. 국무총리 인준 의결 정족수를 채우려면 재적의원의 과반수 출석과 출석인원 과반수의 찬성이 필요하다. 만일 총리 후보자가 국회 인준을 얻지 못하는 경우 헌법 154조 3항에 따라 국회가 정부를 구성하게 된다. 이 절차 또한 총리 인준 부결 후 14일 내인 12월 26일 안에 이뤄져야 한다. 이 경우 의결 정족수는 앞선 절차와 같다. 만일 국회에 의해 내각이 구성될 경우 헌법에 따라 대통령은 반드시 이를 승인해야 한다. 폴란드 야권의 내각 구성은 위와 같은 절차에 따라 12월 26일까지 마무리될 전망이다. (3) 이러한 절차가 진행되지 않을 경우 헌법 155조에 따라 대통령이 다시 14일 내로 내각을 구성할 총리 후보를 지명하도록 돼 있다. 이것은 다음 해인 2024년 1월 9일까지 완료돼야 한다. 이후 국회는 재적의원 과반수 출석 및 다수의 찬성으로 14일 이내에 총리 지명자를 인준할 수 있다. 이 단계에서는 위의 절차와 달리 과반수의 찬성이 아니라 다수결의 원칙을 따르므로 이것은 소수여당을 구성할 수 있게 한다. (4) 만약 이 모든 과정이 모두 실패할 경우 대통령은 헌법 98조에 따라 국회를 해산하고 조기 총선을 실시해야 한다. 조기 총선은 국회 해산 후 45일 이내로 실시해야 하며 총선 후 15일 이내에 첫 정기국회를 소집하도록 되어 있다. 참고로 법과정의당은 여당이었던 2007년 연립정권의 해체로 조기 총선을 실시했으나 재집권에 실패한 경험이 있다. 법과정의당이 비록 선거에서는 승리했으나 과반수 의석을 확보하지 못했으므로 연정 파트너를 찾아야 한다. 그러나 극우정당인 콘페데라치아를 제외하고 법과정의당과 정치이념이나 성향을 같이하는 야권의 정당을 찾기는 어려운 상황이다. 콘페데라치아는 선거 캠페인 중반에 10%대 이상의 지지율을 보이며 약진했으나 결과적으로 7.15%의 저조한 지지율을 기록했다. 33석 이상을 확보해야 하는 법과정의당의 정부 구성 노력은 위에 언급한 헌법상의 절차에 따라 약 두 달간 이어질 것으로 보인다. 폴란드 선거의 국내외 언론 보도와 평가 해외 주요 언론사는 아래와 같이 이번 폴란드 선거를 평가했다. ㅇ 월스트리트저널: 법과정의당은 민족주의적 성향에 따른 EU와의 갈등 고조와 폴렉시트(Polexit)라 불리는 폴란드 유권자들의 EU 탈퇴에 대한 위기감이 야권의 성공의 원인인 것으로 평가 ㅇ BBC: 폴란드가 우크라이나와 국경을 접하고 있어 폴란드 국민들이 러-우 사태를 실질적 위협으로 느끼는 만큼 우크라이나 지원을 반대한 법과 정의당의 정책에 위협을 느꼈을 것 ㅇ 로이터통신: 법과정의당이 이번 선거에서 안보와 제한 없는 이민자 수용 반대와 같은 프레임으로 선거를 이끌어 폴란드 양극화를 심화시켰다고 평가, 또한, 도날드 투스크 현 야당 대표가 법치주의 문제로 동결된 EU기금을 받아낼 것이라고 장담하고 있으나 이는 법과정의당 출신인 대통령의 서명이 필요한 사안이라 쉽지 않을 것임을 언급 ㅇ 유로뉴스: 이번 선거 후로 폴란드에서는 소수자 권리, 낙태법, 외교 분야에서 많은 변화가 있을 것이라 평가 ㅇ 뉴욕타임스: 이번 선거가 최근 10년간의 폴란드 선거 중 가장 중요한 선거로 폴란드 주권 수호와 자유주의 가치의 대결로 평가 ㅇ 폴리티코: 도날드 투스크가 법과정의당의 가톨릭·민족적 여당에 대해 승리했다고 평가, 또한, 법과 정의당이 국가의 모든 수단과 국영 방송을 동원해 선거에 승리했으나 결과적으로는 극우파인 콘페데라치아와도 연정을 구성하지 못할 것이라고 지적 ㅇ 파이낸셜타임스: 이번 선거가 올해 EU에서 가장 중요한 선거라고 평가했으며 수년간의 갈등 끝에 유럽 중동부 가장 큰 회원국인 폴란드와 EU의 관계가 협력적인 방향으로 재설정될 전망 폴란드 국내에서는 이번 선거에서 과반의석을 확보하지 못한 법과정의당의 절반의 승리에 대해 여러가지 분석이 이뤄지고 있다. 우선 여당이 기존 사회복지 프로그램의 업그레이드 정도 외에는 국민들에게 공감되는 정책을 제시하지 못한 점을 들었다. 특히 선심성 복지 프로그램들이나 선거 바로 직전에 실시된 각종 공공요금의 일시적 인하는 야당의 공격 대상이 됐다. 폴란드 정치학자들은 이번 선거결과로 폴란드는 그간 좋은 유대관계를 형성해 온 헝가리와는 다른 길을 걷게 될 것임을 세계에 보여준 것이라고 평가했다. 이들은 점차 유럽연합과 갈등을 심화시키는 헝가리와 달리 폴란드가 유럽연합이 추구하는 가치를 함께 공유할 것이며 그동안 지속된 법치주의 우려를 일소할 것이라고 전망했다. 또한, 폴란드 국내 언론들은 법과정의당의 과반의석 확보 실패로 야권이 집권해 그간의 사법부 개혁·공영방송의 편파성·엄격한 낙태법·소극적인 성소수자 권리보호·난민수용 등의 이슈가 상당히 해소될 것으로 전망했다. 이번 선거의 주요 특징으로 폴란드 인민당(PSL)과 폴란드2050(Polska2050) 양당의 선거연합 '제3의 길'의 약진이 있다. 선거연합은 15%에 가까운 지지율을 얻어 원내 65석을 확보했다. 가톨릭·민족주의적 정치이념의 집권여당 법과정의당과 개방·자유주의적 정치이념의 야당 시민연합의 갈등으로 폴란드 국론 분열이 심화되자 이에 피로감을 느낀 유권자들의 지지를 받은 것으로 보인다. <선거 결과를 보며 기뻐하는 제3의 길 선거연합 양당의 당대표> 주: 중앙 좌측 브와디스와프 코시니악 카미슈(폴란드 인민당), 중앙 우측 시몬 호워브니아(폴란드 2050) [자료: businessinsider.com.pl] 한편, 이번 선거는 폴란드에서 심화되는 양극화와 지역주의를 다시 한번 보여줬다. 법과정의당은 대체로 폴란드 서부에 비해 저개발 지역인 폴란드 동부, 중소도시, 농촌지역에 지지기반을 두고 있는 반면 시민연단은 상대적으로 경제 수준이 높은 폴란드 서부, 인구 50만 명 이상의 주요 대도시에서 승리했다. 특히 바르샤바의 경우 시민연합이 43.23%, 법과정의당이 20.14%의 지지율을 얻어 약 2배 이상 차이로 야당이 승리했다. 이번 선거에서 승리한 범야권은 점차 심화되는 폴란드 사회의 양극화를 해소하는데 노력을 기울여야 할 것으로 보인다. <주별 여∙야 선거 승리 지역> 주: 파란색-법과정의당, 빨간색-시민연합 [자료: wiadomosci.wp.pl] 시사점 국제 무대에서 폴란드의 위상이 높아진 만큼 이번 총선은 폴란드 국내뿐만 아니라 해외에서도 많은 관심을 받았다. 폴란드는 EU 역내 5위의 인구를 가진 중동부 유럽의 중견 국가로 EU 내 발언권이 커지고 있으며 최근 러-우 사태로 인해 안보 분야에서도 폴란드의 역할이 강조되고 있다. 여당의 다수 의석 확보 실패로 야권이 집권하게 되면 폴란드는 그간의 EU 연합보다 국가 주권을 우선시하는 정책에서 EU와의 협력을 통한 성장을 추구하게 될 것이다. 특히 EU와의 폭 넓은 가치 공유를 통해 그간의 갈등을 종식시키고 안보 위기와 경기침체의 어려운 상황을 함께 헤쳐 나가게 될 것으로 보인다. 한-폴란드, 양국 간 경제 협력의 급속한 진전으로 한국 기업의 현지 진출이 활발해지는 이때, 한국 기업은 이번 총선 이후 달라질 폴란드 정책 방향을 면밀히 분석하고 검토해 향후 사업 계획에 반영해야 할 것이다. 자료: 폴란드선거관리위원회(Państwowa Komisja Wyborcza), rp.pl, wp.pl, businessinsider.com.pl, gazetaprawna.pl, polsatnews.pl, tvn24.pl, tvp.info, bbc.com, ft.com, reuter.com 외. duszniki.eu(썸네일), KOTRA 바르샤바 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

- [ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 바르샤바무역관 김여주 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.10.18

-

- KIET 경제 · 산업동향 2023년 10월 1호

- □ 해외경제 : 美 연준 추가 금리 인상 시사 vs. 中 지준율 인하 단행 □ 국내경기 : 8월 전산업생산 +2.2%, 소비 소폭 감소·투자 증가 □ 금 융 : 9월 기업대출 확대 및 가계대출 둔화 전환, 10월 초순(10.4~12일) 금리 및 원/달러 동반 하락 전환 □ 산업별 동향 : 8월 제조업생산 전년동월비 -0.6%, 서비스업생산 +1.7% □ 고 용 : 9월 전산업 취업자 수 기준 전년동월비 1.1% 증가 □ 수출입 : 9월 수출 -4.4%, 수입 -16.5%, 무역수지 37억 달러 흑자 <부록> 대중·대미 수출 특징 분석 (KDB미래전략연구소)

- [ 산업자료 ] [ 산업/기술일반 ] KIET | KIET 산업연구원 | 2023.10.16

-

- 중동사태 관련 이라크 동향

- 현지 동향 이번 중동사태는 현재까지 이스라엘 영내에서 진행되고 인접국으로 확산되지 않아 직접적인 영향력은 아직 크지 않은 것으로 보인다. 더불어 이라크는 이스라엘로부터의 수입 자체가 금지된 국가로 사태에 따른 경제적 영향도 거의 없는 것으로 파악되고 있다. 다만 정치권, 종교계 등에서 팔레스타인에 대한 공개적 지지를 표명하고 일부 정치 세력이 이 사태를 이용하려는 움직임이 있어 향후 사태 추이에 따라 이라크에도 영향을 끼칠 우려가 있다. 주요 반응 사태 발발 직후 이라크 라시드 대통령은 팔레스타인에 대한 지지를 표명했고, 수다니 총리도 주변국과의 논의에서 고통받는 팔레스타인인들의 권리 보호와 이슬람 국가들의 협력이 필요하다고 언급했다. 외교장관도 이란 외교장관과의 회담에서 팔레스타인인들의 저항할 권리를 옹호하고 국제사회의 조치가 필요하다고 밝혔다. 15일에는 팔레스타인을 위한 기부 창구를 오픈하고 지원을 위한 기부를 받기 시작했다. 종교계에서도 유사한 발언들이 이어졌는데, 그랜드아야톨라(Grand Ayatollah, 이슬람 시아파의 고위 성직자) Ali al-Sistani는 가자지구에서 일어나는 만행에 대응하고 이스라엘의 계획을 막아야 한다고 했으며, 아야톨라(Ayatollah) Bashir Hussein Al-Najaf도 팔레스타인을 위한 견고한 연대를 요구했다. 정계에서도 주요 정당들이 팔레스타인 지지를 표명한 가운데 사드리스트 운동 지도자 알 사드르(Muqtada Al-Sadr)는 팔레스타인을 위해 단결할 것을 외치며, 백만 명 평화 집회를 주장했고, 실제 13일(금) 바그다드에서는 수만 명이 참가한 대형 집회가 열렸다. 친이란 민병대 카타이브 사이드 알 슈하다(Kata'ib Sayyid al-Shuhada)는 미국이 간섭할 경우 역내 미군기지가 표적이 될 것이라고 경고했으며(10월 9일), 또 다른 친이란 민병대인 Hezbollah Brigades도 미국이 개입한다면 미군 기지 등에 대해 공격할 것이라고 했다(10월 11일). 경제에 미치는 영향 및 전망 전반적으로 이 사태로 인해 현재까지 이라크 경제에 특별한 영향은 없으나 이란 또는 미국의 개입으로 인한 사태 확산 시에는 이라크에도 영향이 있을 것으로 보고 있다. 또한 이라크 내 주요 정치집단이 이 사태를 정치적 수단으로 활용하고 있다고 보고 있으며, 특히 알 사드르(Muqtada Al-Sadr)는 집회 등을 통해 존재감을 과시하고 현 정부를 압박하고 있다고 분석하고 있다. 우리 진출 기업이나 수출기업에도 현재로서는 큰 영향은 없는 것으로 보인다. 다만 사태가 장기화될 경우에는 이라크 내 친이란 세력의 분쟁 참여 등 정치적 영향 외에도 역내 불안정으로 인한 금융 리스크 등이 발생할 수 있을 것으로 예상되는 바 면밀한 상황 관찰이 필요할 것으로 보인다. 자료: Shafaq News, NINA(National Iraqi News Agency) 등 현지 언론, KOTRA 바그다드 무역관 자료 종합 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

- [ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 바그다드무역관 유석천 | KOTRA 해외시장뉴스 | 2023.10.16

-

- 중동사태 관련 쿠웨이트 동향

- - 쿠웨이트, 팔레스타인 지지 선언 - 중동사태로 인한 직접적인 영향은 미미할 것으로 예상 중동사태 관련 쿠웨이트 동향 쿠웨이트는 이스라엘인과 이스라엘 입국 이력이 있는 사람들의 쿠웨이트 입국을 금지하는 등 이스라엘과 수교를 맺지 않고 있으며 팔레스타인의 독립 국가 설립을 지지해왔다. 지난 10월 7일 중동사태 발발 이후 쿠웨이트 국회는 10월 9일 “팔레스타인 국민이 자유를 얻을 때까지 이스라엘의 점령에 저항하고 시오니스트의 공격과 잔학 행위에 보복할 권리를 전폭지지”한다는 공식 성명을 발표했다. 팔레스타인의 대응은 과거 이스라엘의 팔레스타인 제재에 대한 합법적인 대응이며 국제법에 어긋나지 않는다는 주장이다. 더불어 쿠웨이트 국회는 아랍과 무슬림 국민들에게 이스라엘에 맞서는 팔레스타인을 위해 지원을 아끼지 말 것을 촉구했다. 쿠웨이트 정부는 유엔 팔레스타인 난민구호사업국(UNRWA)에 200만 달러의 기부금을 전달하며 쿠웨이트의 팔레스타인 지원에 대한 확고한 입장을 강조했다. 10월 8일 요르단 주재 쿠웨이트 대사는 UNRWA에 기부금 수표를 전달하며 팔레스타인 난민 지원을 촉구하였다. 중국 항저우 아시안게임 폐막식에서는 쿠웨이트 선수단이 팔레스타인과 연대의 의미로 팔레스타인 전통 복장 케피예를 입고 입장하는 등 대외적으로 팔레스타인 지지 입장을 분명히 밝히고 있다. 내부적으로는 쿠웨이트 시민들의 팔레스타인에 대한 연대와 지지를 표명하기 위한 광장 집회가 열렸다. 시민 대표는 “팔레스타인 문제는 단지 팔레스타인 국민만의 문제가 아니라 종교적인 문제이기 때문에 모든 무슬림은 팔레스타인 형제들을 지원해야 한다“며 팔레스타인이 국토 전체를 되찾기를 바란다는 의지를 표명했다. [자료 : Kuwait Times] 지난 10일 쿠웨이트 자선 단체인 KRCS(Kuwait Red Crescent Society)는 가자지구에 구호팀을 파견하여 팔레스타인 시민들에게 음식 등 구호물품을 전달하였고 이집트 자선 단체와 협력하여 의료물품 등 팔레스타인 난민들에게 필요한 구호 물품을 전달할 계획이라고 밝혔다. 더불어 KRCS는 기부 캠페인 “Aid Palestine”을 펼치며 적극적인 구호 활동을 펼치고 있다. 우리 기업에 미치는 영향 쿠웨이트에 진출한 한국기업들에게 이번 중동사태로 인한 직접적인 영향은 단기간내 미미할 것으로 보인다. 쿠웨이트는 이란, 이라크, 사우디아라비아에 둘러쌓인 위치로 이스라엘과 물리적 거리가 떨어져 있고 과거 이스라엘과의 교역이 없었기 때문에 쿠웨이트 내 공급망 문제 등 직접적인 영향을 받지는 않을 것으로 예상된다. 다만 인근 아랍국가들이 팔레스타인을 지원하고 미국·EU 등이 이스라엘을 지원하는 등 양측 입장이 대립하며 정세 불안이 고조될 경우 이는 글로벌 경제 리스크로 이어질 가능성이 높다. 특히 주요 산유국들이 회원국으로 있는 걸프협력국가(GCC)와 팔레스타인의 관계성이 높기 때문에 중동사태가 장기화될 경우 국제유가 변동 등으로 인한 경제적 불확실성이 지속될 것으로 보인다. 자료 : Kuwait Times 등 현지 언론보도 및 쿠웨이트 무역관 자체 조사자료 <저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스> KOTRA의 저작물인 (일본 산업용 로봇산업 '트리플 성장')의 경우 ‘공공누리 제4 유형: 출처표시+상업적 이용금지+변경금지’ 조건에 따라 이용할 수 있습니다. 다만, 사진, 이미지의 경우 제3자에게 저작권이 있으므로 사용할 수 없습니다.

- [ 경제자료 ] [ 해외경제 ] 쿠웨이트무역관 문정인 | 쿠웨이트 | 2023.10.16